チャットボットを導入するなら流れを理解しておくといいでしょう。流れを知っておけばスムーズに導入できるからです。

チャットボットはチャットによる対話ロボットです。ユーザーが問い合わせをした際、チャットボットがあると人の代わりに対話をしてくれます。そのため人の負担を大幅に減らせるのです。チャットボットの導入目的で多いのは、問い合わせ対応の自動化です。他にも、問い合わせのハードルを減らせる効果も期待できます。予約や資料請求などの自動化もできるのです。導入目的をはっきりさせることで、本当に必要かどうか判断できます。

チャットボットに求めるものを取捨選択します。チャットボットの機能も多種多様です。すべて入れるとコストがかかります。要件次第で機能も異なります。チャットボットをどのように活用するかを考えて本当に必要な機能は何かを取捨選択します。

チャットボットの設置場所は、サイトやツールなど幅広いです。一般的にはWEBサイトと感じるかもしれませんが、他にも選択肢があります。LINEをユーザーとのコミュニケーションで使う企業も出はじめました。チャットボットも設置できます。その他、Slackやチャットワークも連携すれば問い合わせや定型業務も自動化できるのです。

チャットボットツールやチャットボットベンダーもさまざまです。自社に合うかどうかはチャットボットツール次第です。インターネットでもチャットボットの比較記事も出ています。競合他社がどんなチャットツールを使っているかチェックして参考するといいでしょう。

チャットボットベンダー全部に話を聞くのは難しいですが、3社程度なら別です。ある程度ピックアップして、資料請求や話を聞くことでより具体的にイメージできます。中には無料トライアルを出しているところもあるため利用しましょう。実際に利用しないとわからないことも多いからです。

本格的にベンダーを選ぶ段階で、情報収集と確認が必要です。外部ツールとの連携では、導入する側で用意するものはあるかなど細かいところまで確認します。契約の内容も重要です。利用料金は月額払いや年額払いかは重要ですし、更新も自動更新か事前に伝えてくれるかでも変わります。

シナリオ作りは重要です。契約後や導入前に用意しておいたほうがいいでしょう。作成するのも時間がかかります。問い合わせ対応をさせたいなら、想定される質問と回答を作成します。ただ、ベンダーがチャットボットのテンプレートを用意している場合もあるため確認してみてください。

チャットボット設置後は運用しなければなりません。運用するのは人ですから運用体制の構築は必要です。チャットボットは便利ですがすべては対応できません。回答できない質問もあるからです。その場合は、電話やメールなど人が対応しなければなりません。チャットで有人対応をするなら、オペレーターにつなぐ際の体制やフロー作成も必要です。

準備ができたらチャットボットの導入です。設置方法や運用体制もすべて構築できていれば問題ないでしょう。WEBサイトや外部ツールと連携して導入が完了します。

AIチャットボットの導入も基本的に、一般的なチャットボットと変わりありません。ただし、AIチャットボットは学習作業が必要です。AIは最初からすべての質問に答えられるわけではありません。回答の精度を高めるには学習が必要です。

質問者の質問は共通する内容もありますが、人それぞれ違います。想定通りの質問をさせる可能性はあります。想定外の質問でも答えられるようにするには、学習が求められます。答えられなかった質問に対して学習させて答えられるようにするのです。

回答の精度を高めるためのサイクルのスパンや、誰が行うかも体制を構築させなければなりません。学習量が減っても油断禁物です。当初の導入目的は果たせているか確認します。そのうえで利用範囲を広げるか、学習内容を見直すか検討するのです。そして継続的にブラッシュアップさせることでより精度が高く使いやすくなります。

メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ

https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE

https://cognigy.tdse.jp/

引用元:サンソウシステムズ

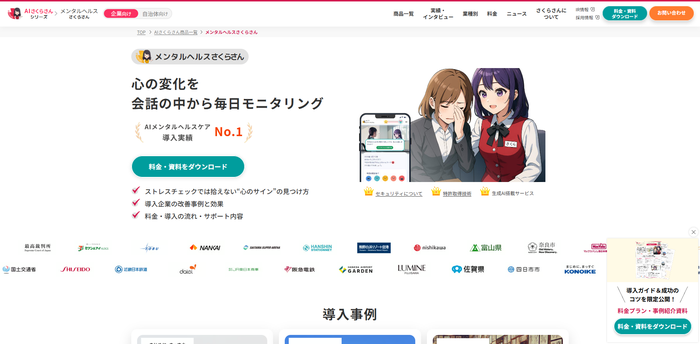

https://www.tifana.ai/products/mental